"Una distribución es justa si surge de otra distribución justa por medios legítimos. La teoría de la justicia en la distribución basada en derechos es histórica: sostiene que la justicia de una distribución depende de cómo se originó. Si las injusticias del pasado han moldeado las tenencias actuales de las personas, entonces es necesario un principio de rectificación para corregir sus efectos.” [1]

— Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia

UN SISTEMA DE PRIVILEGIO CONSOLIDADO

Desde hace más de una década, la industria del biodiésel en Argentina convive con un sistema regulatorio profundamente distorsivo que favoreció a un grupo reducido de empresas integradas (empresas que elaboran el aceite a partir del cual producen biodiesel) a través de mecanismos que contradicen abiertamente cualquier principio de competencia leal o de justicia en el mercado. Hoy, los beneficiarios de esos privilegios exigen “liberar el mercado” en nombre del liberalismo económico, omitiendo —o intentando borrar— el origen ilegítimo de su propia posición dominante.

Es necesario no confundir: el origen de esos privilegios no fue ilegal. Fueron establecidos por normas vigentes, sancionadas y aplicadas por el Estado argentino. Pero eso no los vuelve legítimos. Legalidad no implica legitimidad. La existencia de un marco normativo que permita o fomente el privilegio no lo transforma en moralmente justo. Desde una óptica liberal principista, lo que importa no es si una ventaja fue obtenida conforme a la ley, sino si fue adquirida mediante procesos voluntarios, en condiciones de igualdad y sin coerción institucional. En este caso, no lo fue.

El corazón de la distorsión fue el diferencial de retenciones. Mientras que la exportación de aceite de soja pagaba entre un 27% y un 32%, el biodiésel elaborado a partir de ese mismo aceite tributaba entre 0% y 5%, dependiendo del período. Este esquema —construido deliberadamente por el Estado— generó un subsidio indirecto pero gigantesco a las empresas que producían y exportaban biodiésel. Según cálculos documentados, el monto total de esa transferencia alcanzó los USD 1.979 millones. Ese dinero no vino de un aumento de eficiencia, ni de una mejora tecnológica, ni del mérito competitivo. Fue una ventaja otorgada por el poder político, que alteró los precios relativos y el acceso a los mercados globales.

Las retenciones, incluso en su versión más general, ya constituyen un instrumento cuestionable: implican una apropiación directa del fruto de la producción privada por parte del Estado, sin contraprestación clara y muchas veces con destino incierto. Pero cuando, además, se establece un diferencial de retenciones, el daño económico y moral se agrava: ya no se trata solo de una transferencia del sector privado al Estado, sino de una redistribución arbitraria dentro del propio sector privado, determinada por burócratas que eligen —sin legitimidad moral— quién será beneficiado y quién no.

LA TRAMPA DEL RELATO FEDERAL

Durante años se sostuvo que el régimen de biocombustibles tenía como objetivo central industrializar la ruralidad. Ese concepto —potente, emotivo, fácil de vender— sirvió para justificar políticamente un régimen de promoción que, en los hechos, consolidó privilegios estructurales. Bajo ese paraguas discursivo se instituyó un diferencial de retenciones que benefició exclusivamente a las grandes empresas integradas exportadoras, mientras se prohibía a las empresas que abastecían el mercado local participar del comercio exterior. Así, la promesa de federalismo productivo fue usada para sostener una arquitectura de exclusión, concentración y transferencia. Lo que se presentó como desarrollo, en realidad, fue blindaje para los de siempre.

En efecto, el diferencial de retenciones no fue un instrumento de desarrollo: no se sembró industria, se regó privilegio. No se generó un entramado productivo más diverso, sino una estructura de poder más concentrada y más impermeable a la competencia: permitió a las grandes empresas integradas transformar aceite subsidiado en biodiésel y exportarlo con margen extraordinario, mientras el resto era confinado al mercado interno y prohibida su participación en el comercio exterior.

A pesar de esto, la industrialización de la ruralidad sí ocurrió. Fue llevada adelante por las empresas no integradas, que desarrollaron proyectos productivos en pueblos y ciudades del interior, invirtieron sin acceso al diferencial de retenciones, sin subsidios y fueron confinadas al mercado interno, obligadas a vender a precios fijados por la Secretaría de Energía -un precio político, en pesos, que muchas veces no cubría ni los costos- y sin posibilidad de competir ni crecer.

A esto hay que sumar el límite a la capacidad de producción -fijado en 50.000 ton/año- impuesto por la Secretaría de Energía a las empresas no integradas.

En números:

8 empresas integradas controlan 2.620.000 toneladas de producción anual, con un promedio de 327.500 toneladas por empresa integrada.

25 empresas no integradas controlan 1.306.000 toneladas de producción anual, con un promedio de 52.240 toneladas por empresa no integrada.

Dicho de otro modo, la capacidad de producción promedio anual de una empresa integrada es 6,3 veces mayor que la de una empresa no integrada.

Para completar la trampa, se montó una narrativa invertida: las empresas no integradas fueron presentadas ante la sociedad como si fueran las protegidas del sistema, beneficiarias de un modelo intervencionista y contrario al mercado.

JUSTICIA SOCIAL EMPRESARIA

En este modelo, al que para hacerle honor voy a denominar “justicia social empresaria”, el Estado actúa como administrador de favores, extrayendo recursos de toda la sociedad para otorgarlos a un grupo específico de empresas, sin mecanismo alguno de rendición ni devolución. El resultado fue claro: no hubo obra pública, no hubo hospitales, no hubo escuelas, no hubo rutas. Hubo más concentración, más privilegio y más exclusión. Con los USD 1.979 millones derivados a través de este sistema, el país podría haber construido 97 hospitales, 487 escuelas o 1.626 kilómetros de rutas. O podrían haberse bajado las retenciones... En cambio, los recursos fueron absorbidos por quienes ya estaban en ventaja, profundizando la desigualdad y debilitando el propio tejido productivo nacional.

Hoy, los beneficiarios del diferencial de retenciones se declaran “liberales”. Pero la libertad que defienden es la libertad de mantener lo que se apropiaron por privilegio. No la libertad de competir. Quieren un mercado libre… con el oligopolio adentro.

UNA LECCIÓN MORAL DESDE EL MUNDO

Las grandes empresas integradas que hoy claman por la falta de mercados donde exportar su biodiésel parecen olvidar —o pretenden que olvidemos— que fueron ellas mismas quienes provocaron ese cierre internacional. No fue el proteccionismo externo ni una política arbitraria de las potencias. Fue, en cambio, una respuesta ética, técnica y comercial a una práctica profundamente desleal promovida desde adentro.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron aranceles severos al biodiésel argentino luego de investigaciones que concluyeron —con evidencia empírica— que el régimen de retenciones diferenciales en Argentina generaba una distorsión estructural del precio de la materia prima, otorgando a los exportadores locales una ventaja artificial. En el caso estadounidense, los derechos antidumping y compensatorios superaron el 120%; en el europeo, los aranceles iniciales rondaron el 25%, hasta que fueron reemplazados por acuerdos de precios mínimos y cupos de exportación que beneficiaron exclusivamente a las empresas firmantes —las mismas integradas que construyeron su negocio al amparo de ese sistema distorsivo.

Pero lo verdaderamente revelador es el argumento moral que usaron ambos bloques comerciales: el mundo no aceptó esa competencia porque no era limpia, no era justa, no era legítima. Y eso tiene un valor ineludible. La economía global no se rige solo por tablas arancelarias; se rige también por principios: si el precio no refleja condiciones simétricas de acceso a la materia prima, entonces no refleja una ventaja competitiva genuina sino una intervención ilegítima. El cierre de los mercados internacionales fue, en los hechos, una lección de ética económica aplicada.

Por eso, cuando hoy se escucha a voceros del sector integrado reclamar por la caída de las exportaciones, conviene recordar este punto: los mercados se cerraron por sus prácticas. No son víctimas del contexto, sino responsables del colapso.

Si realmente queremos construir un modelo liberal, serio, ético y sostenible —como el que propone el actual gobierno nacional—, no podemos ignorar esta enseñanza. Perpetuar la impunidad de quienes fueron expulsados del mercado global por hacer trampa no es libertad. Es complicidad.

PRINCIPIOS PARA UNA DESREGULACIÓN

Formular esta denuncia no implica rechazar la apertura del mercado ni defender una economía intervenida. Muy por el contrario: el proyecto de ley impulsado por la Liga Bioenergética —al que he apoyado activamente— propone una liberalización real y sostenida del mercado de biocombustibles, basada en competencia de precios, eliminación de cupos discrecionales y definición de volúmenes por oferta y demanda. Pero también reconoce que no puede haber competencia justa sin antes nivelar la cancha. La ley prevé mecanismos para evitar que quienes se beneficiaron durante años de privilegios estructurales se conviertan en los únicos ganadores del nuevo esquema.

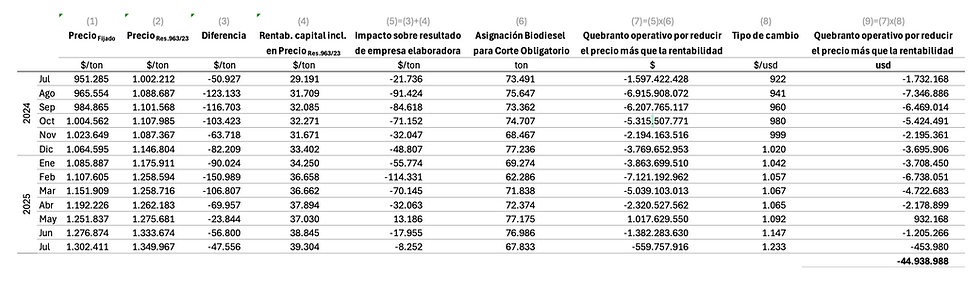

Lo que perseguimos las empresas no integradas es simple: una oportunidad real de crecer. Esa posibilidad fue negada durante años por un régimen que nos impuso precios políticos —frecuentemente por debajo del costo total de transformación (variables + fijos)—. Esa distorsión no es parte del pasado: persiste hasta hoy. Desde hace más de un año, el Estado incumple sistemáticamente la fórmula de precios vigente, fijando valores por debajo de lo que marca la propia normativa, y obligando a las empresas no integradas a trabajar en condición de quebranto. Este mecanismo, que atravesó distintas administraciones, se mantiene intacto incluso bajo un gobierno que llegó con el mandato explícito de terminar con estas prácticas. Y esa continuidad —más que decepción— genera sorpresa.

Por eso, lo que se exige no es protección ni privilegios, sino una verdadera transición hacia la libertad. Y esa transición debe reconocer que no todos llegamos al mismo punto por nuestros propios medios. Las empresas no integradas desarrollamos nuestra capacidad productiva con capital de riesgo, sin subsidios y —a diferencia de las grandes integradas— sin que el costo de nuestras inversiones las haya pagado el productor agropecuario.

Esa perspectiva es la que debe guiarnos: no puede favorecerse a quienes crecieron aprovechando ventajas inmorales. No hay libertad posible sobre cimientos torcidos. Lo que corresponde, desde una perspectiva liberal-libertaria seria, es un modelo de libre-mercado que considere las asimetrías promovidas desde el Estado, sin establecer nuevos privilegios, tal como propone la Ley de la Liga Bioenergética.

Como bien señaló el Presidente Javier Milei -en su reciente intervención en FARO-: “Ellos (la oposición) creían que había una versión utilitarista de la vida. Creían que para nosotros abrazar la libertad era tener un PBI mayor. Y lo que no entendieron es que cuando nosotros diseñamos las políticas lo hacemos desde una perspectiva moral y ética.”

LA LECCIÓN ES MORAL, NO TÉCNICA

Esta es la discusión que verdaderamente importa. No es técnica ni económica, es moral. Quienes tienen la responsabilidad de discutir, proponer y/o diseñar las politicas para el sector deben alinearse a la visión y el mandato de nuestro presidente: los privilegios estructurales, la ventaja ilegítimamente construída, los mecanismos de concentración disfrazados de política industrial, el poder económico que se reproduce detrás de los escritorios del Estado son inmorales y no existe enunciado utilitario alguno que la justifique.

Por eso, es fundamental que este debate se dé con total transparencia, porque hay muchos intereses que prefieren que nada cambie. Eso quedó en evidencia cuando, desde el corazón mismo de la Secretaría de Energía, se impulsó un proyecto alternativo —presentado por el Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Lic. Daniel González— que no solo ignoraba estas distorsiones, sino que proponía un modelo que las perpetuaba: sin competencia, sin reglas claras, y sin voluntad alguna de nivelar la cancha.

Ese proyecto fue redactado a espaldas del espíritu liberal, de los principios de justicia, y de todo lo que este gobierno dice representar. Por eso, la única forma de avanzar hacia una verdadera libertad económica es ponerle luz a este proceso, exponer los mecanismos del privilegio, y decidir si se va a legislar para la libertad o para quienes ya capturaron el sistema.

Porque, al final del día, la ley que vote el Congreso no será solo una norma técnica. Será una declaración moral. Definirá si Argentina está dispuesta a corregir sus asimetrías y establecer condiciones genuinas de competencia. Solo así podremos hablar de un mercado verdaderamente libre, donde el mérito, la eficiencia y la innovación —y no el favoritismo estatal— definan el destino de las empresas.

El liberalismo no se mide por la cantidad de regulaciones que se eliminan, sino por la justicia de las condiciones que quedan. Y en esa medida, corregir las distorsiones heredadas no es una opción: es un deber.

Hilarión Del Olmo

Presidente

Explora S.A.

[1] ” A distribution is just if it arises from another just distribution by legitimate means. The entitlement theory of justice in distribution is historical; it holds that the justice of a distribution depends upon how it came about. If past injustices have shaped the holdings of persons today, then a principle of rectification is necessary to correct the effects of these injustices.”

Excelente Hilarion ahora bien González no es Milei????